19:0020:00

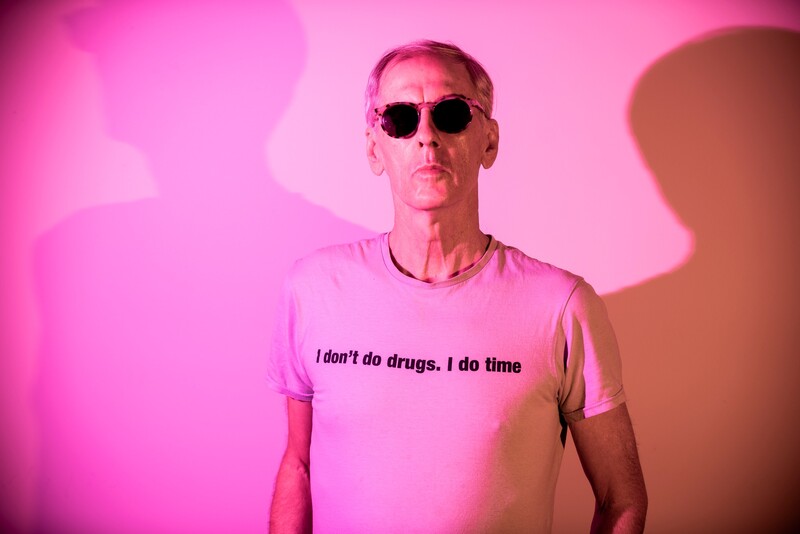

- Robert Forster & Band (AUS)

- VVK 30,80

- Tickets

Als die überlebende Hälfte des großen Songwriter-Duos hinter den australischen Indie-Legenden The Go-Betweens (neben dem 2006 verstorbenen Grant McLennan), hat Robert Forster eine erfolgreiche Solokarriere zu verbuchen. Das ist das hart erarbeitete Resultat unermüdlicher Konzertreisen, seiner Arbeit als Schriftsteller und Kritiker (“Grant & I”, “The Ten Rules of Rock'n'Roll”, die anstehende Veröffentlichung seines Debüt-Romans) und im Aufnahmestudio. Auf eine Reihe luxuriöser Neuauflagen seiner ersten vier Soloalben, sowie dem dritten und letzten Teil der karriereumspannenden Boxset-Serie “G Stands For Go-Betweens” folgt nun “Strawberries”, Soloalbum Nummer neun, mit einer heiß erwarteten Ladung neuer Songs, liebevoll produziert in einem Stockholmer Studio von Peter Morén (selbst ein Popstar bei Peter, Björn & John). Neben zugegebenermaßen größeren Namen wie Bob Dylan or Nick Cave, bleibt Robert Forster der ganz seltene Fall eines Künstlers mit großer Vergangenheit, dessen aktuelles Werk nicht nur von seiner treuen Fangemeinde mit wirklichem Interesse aufgenommen wird.

Stellen wir uns einen unserer größten lebenden Singer-Songwriter doch einmal in der Küche vor. Er ist auf Urlaub, kommt gerade vom Schwimmen. Seine Frau ist draußen am Strand, und er sieht sich einer Schale voller Erdbeeren gegenüber. Die Früchte sind natürlich dazu gedacht, gerecht aufgeteilt zu werden, aber ihr Geschmack ist außerordentlich (“out of the ordinary”), und für Robert Forster gibt es kein Halten. Minuten später sind all die Erdbeeren weg, dafür gibt es nun den Keim eines Songs, denn in Robert Forsters Kopf ist gerade die Zeile “Someone ate all the strawberries” geschossen. Das, findet er, klingt „so komisch aber auch normal“. Gottseidank hat er seine Gitarre bei sich.

Am Ende vergab seine Frau Karin Bäumler ihrem Mann nicht nur seine Gier, sie sang mit ihm sogar ein Duett darüber, das der Titelsong seines neunten Soloalbums werden sollte. “What can ordinary be?” ist dessen zentrale Frage. Sie passt zum Lebenswerk des Robert Forster, in welchem er die Kunst einer möglichst unauffälligen Exzentrik perfektioniert hat, von seiner Zeit bei den Go-Betweens bis zu seiner Solokarriere, die nun schon drei Dekaden andauert, unterbrochen nur von der Wiedervereinigung der alten Band im Jahre 2000, die mit dem viel zu frühen Tod von Songwriting-Partner Grant McLennan 2006 zu Ende ging.

Aber blenden wir doch einmal zurück zur Szene in der Küche, zu Robert, Karin, der Gitarre und der leeren Obstschale: Als ganz persönlicher Song führt “Strawberries” eigentlich auf eine falsche Fährte, besteht dieses Album doch – für Forster ungewöhnlich – fast vollständig aus beobachtenden Charakterstudien. „Story songs”, wie der Autor sie selbst nennt.

“Das letzte Album war sehr persönlich,” meint Robert, “Nachdem ich 'She's a Fighter' fertiggestellt hatte, schrieb ich fast ein Jahr lang überhaupt nichts. Und dann begann ich plötzlich Songs zu schreiben, die in eine etwas andere Richtung gingen. Sie kamen ganz natürlich, ich hatte kein Thema dafür, aber es war eine Situation ein bisschen außerhalb meiner selbst. Und das fand ich gut. Das war ein Ort, wo ich mit meinen Texten hingehen konnte.”

Der erste Song dieser neuen Art war “All of the Time”, beginnend mit den ominösen Zeilen: “There's propaganda and there's truth / And there's a feeling that I get when I'm with you”. Wir erfahren nie, welch sinistres Komplott sich dahinter verbirgt, aber diese Worte, kombiniert mit der subtilen Andeutung eines Glam Boogie-Grooves implizieren eine gewisse klandestine Sexiness, wie man sie üblicherweise nicht mit dem Forster-Kanon assoziierte. “Es war einfach diese Art von Sprache, die ich normalerweise nicht verwende“, sagt er selbst, „Das versetzte mich in eine etwas außerhalb von mir stehende Situation und alles viel verspielter und Geschichten-orientierter.”

Wie sich herausstellt, pflegt dieser Geschichtenerzähler, der die Welt immer schon mit den Augen eines Filmregisseurs sah, einen ebenso emotional involvierenden wie sentimentalitätsbefreiten Zugang zur romantischen Fiktion. Ein Beleg dafür ist “Breakfast on the Train”, das offensichtliche Herzstück des Albums. Über eine Länge von fast acht Minuten entspinnt sich die Geschichte einer nicht ganz beiläufigen Romanze zwischen zwei Menschen, die sich als die einzigen beiden Unbeteiligten in einer Bar voller ausgelassener Rugby-Fans kennenlernen und den Rest der Nacht in einem Hotelzimmer verbringen. Forsters lakonische Erzählung enthält den möglicherweise bestgetimeten Gebrauch des Worts „Fuck“, den man je in einem Popsong gehört hat.

Dieses von einer Zugreise durch Schottland während der mit seinem Musikersohn Louis bestrittenen Tour zum letzten Album The Candle and the Flame inspirierte Epos hat zweifelsfrei einen Platz im Pantheon der größten Forster-Songs verdient. “Foolish I Know”, eine zärtliche Geschichte unerwiderter gleichgeschlechtlicher Liebe, gehört wiederum zu seinen mutigsten und schönsten. Im Song Einen eindrucksvollen Gastauftritt an der lyrischen Lead-Gitarre gibt Louis Forster im Song „Such a Shame“, der bewegenden Story eines erschöpften jungen Rockstars, endend mit der wunderschönen Zeile: “No one I've met has seen me yet at my best / No”.

Wie im Großteil der Songs dieses Albums, ist der Erzähler dabei eindeutig nicht Forster selbst, so wie er auch nicht der Englischlehrer ist, der im leichtfüßigen Eröffnungssong „Tell it Back to Me“ eine Französin kennenlernt. “Your world so different to mine”, singt er, “I was corporate, you were folk.” Offensichtlich konnte diese Beziehung nie von Dauer sein. Andererseits, stellt Forster schon im nächsten Song fest, tue es manchmal auch gut zu weinen (“Good to Cry”). Der Art, wie sich seine Slapback-Echo-Stimme in die Rockabilly-Vibes einfügt, hört man an, wie sehr Forster die Gesellschaft seiner schwedischen Begleitband genießt: Produzent Peter Morén (berühmt von Peter, Björn and John) an der Gitarre, Jonas Thorell am Bass und Magnus Olsson am Schlagzeug, entscheidend erweitert durch Lina Langendorf an diversen Holzblasinstrumenten und Anna Åhman an den Tasten.

Die Grundidee, schreibt er in seinen Linernotes, sei gewesen, “mit einer Ladung Songs in einer Stadt anzukommen, mit örtlichen Musikern und Musikerinnen ein paar Wochen lang zu proben, aufzunehmen, abzumischen und dann mit einer fertigen Platte wieder abzufahren.“ Diesem Plan folgend, wurde Strawberries mit nur wenigen Overdubs in den INGRID Studios in Stockholm verewigt. Forster und Morén, seinerseits ein Fan aus alten Go-Betweens-Zeiten, waren einander schon 2016 auf einem australischen Festival, wo sie beide spielten, begegnet und nahegekommen. Im Jahr darauf gingen sie mit dem Kern der späteren Strawberries-Band (Olsson und Thorell) auf Tour. Ihren gemeinsamen musikalischen Boden hatten sie also schon Jahre vor Beginn der Aufnahmen ausführlich erkundet.

“Es ist großartig, mit einem wahrhaftigen Auteur zu arbeiten”, sagt Peter Morén mit Blick zurück auf die intensive vierwöchige Periode der Arbeit am Album im September/Oktober 2024. “Dieser klare Richtungssinn, dieses: 'Das ist, was ich mache, und das ist, wer ich bin, so wie ich es wahrnehme.' Er tut, was er tut, auf die einzige Art, die er kennt, und er verändert und entwickelt sich in dieser Sphäre. Aber er verliert nie den Blick auf seine eigene Persönlichkeit und seine Stärken.”

“Ich wollte zu einem gewissen Grad den Sound meiner Platten sprengen“, lautet Robert Forsters etwas andere Auslegung der Zusammenarbeit, „einfach neue Farben einbringen.“

Nirgendwo wird das offensichtlicher als in „Diamonds“, dem monumentalen Schlussstück des Albums, das wie eine Kreuzung aus Lou Reed und Buffalo Springfield beginnt und via „Astral Weeks“ (beinahe) in Richtung Albert Ayler abdreht, sobald Lina Langedorf auf dem Tenorsaxophon loslegen darf und Forster selbst zugunsten unerwarteter Ausflüge ins Falsett sein charakteristisches Understatement sausen lässt. Für den konservativeren Teil seiner Fangemeinde könnte das eine Herausforderung bedeuten. „Das ist eine gute Sache“, sagt Forster, „Ich liebe es. Das ist der letzte Song. Du denkst, du kennst das Album, und du denkst, du kennst Robert Forster. Und dann kommt dieser letzte Song, und der ist klanglich und musikalisch anders als alles, was ich bisher gemacht habe.”

“Ich wollte zu einem gewissen Grad den Sound meiner Platten sprengen“, lautet Robert Forsters etwas andere Auslegung der Zusammenarbeit, „einfach neue Farben einbringen.“

Nirgendwo wird das offensichtlicher als in „Diamonds“, dem monumentalen Schlussstück des Albums, das wie eine Kreuzung aus Lou Reed und Buffalo Springfield beginnt und via „Astral Weeks“ (beinahe) in Richtung Albert Ayler abdreht, sobald Lina Langedorf auf dem Tenorsaxophon loslegen darf und Forster selbst zugunsten unerwarteter Ausflüge ins Falsett sein charakteristisches Understatement sausen lässt. Für den konservativeren Teil seiner Fangemeinde könnte das eine Herausforderung bedeuten. „Das ist eine gute Sache“, sagt Forster, „Ich liebe es. Das ist der letzte Song. Du denkst, du kennst das Album, und du denkst, du kennst Robert Forster. Und dann kommt dieser letzte Song, und der ist klanglich und musikalisch anders als alles, was ich bisher gemacht habe.”

Klingt in etwa wie das musikalische Äquivalent eines 67-jährigen Mannes vor einer Schale ganz außerordentlicher Erdbeeren, der nicht anders kann, als sie alle zu verschlingen. Was „out of the ordinary“ ist, scheint ihm unwiderstehlich, denn „What can ordinary be?“